Como Carmen Beramendi ya ha hecho la síntesis imposible del libro de Fabián, quisiera comenzar mi intervención desde en una perspectiva particular para luego ir a observaciones más generales, pasando por un aspecto legal que parecería confirmar estas percepciones. En Estados Unidos siempre trato de dar una visión exterior desde el interior, aunque, tal vez debido a mi experiencia infantil con los horrores de la dictadura, siempre he sido un outsider sin bozal.

Como Carmen Beramendi ya ha hecho la síntesis imposible del libro de Fabián, quisiera comenzar mi intervención desde en una perspectiva particular para luego ir a observaciones más generales, pasando por un aspecto legal que parecería confirmar estas percepciones. En Estados Unidos siempre trato de dar una visión exterior desde el interior, aunque, tal vez debido a mi experiencia infantil con los horrores de la dictadura, siempre he sido un outsider sin bozal.

No soy un exiliado político, como los de los años 70s, sino un exiliado económico. Un exiliado de las catástrofes con la cual concluyó la primera ola neoliberal de los 90s, después del neoliberalismo a la fuerza de las dictaduras. Como muchos, la pasamos mal, trabajando gratis para gente necesitada o dando clases de matemáticas en distintas instituciones hasta los sábados de noche. En muchos casos, recibiendo un salario atrasado a los seis meses. Por entonces, mi esposa decía que nuestra heladera era blanca por dentro y por fuera.

Como tantos otros, nos fuimos a raíz de la Gran crisis económica del 2002, con una familia recién formada y la urgente necesidad de sobrevivir, como cualquier profesional joven y sin capitales detrás. Como muchos otros (los indocumentados la sufrieron en peores condiciones) en los primeros años enviábamos remesas cada mes, gracias al modesto puesto de asistente que la Universidad de Georgia me había asignado al llegar, propuesta a lo que me había resistido por algunos años. Aprovecho a decir que soy un agradecido a la academia estadounidense, y parte de mi agradecimiento es hacerles el favor de mostrarles la historia que la mayoría del pueblo estadounidense (y de sus mayordomos en las colonias) no quieren ver, como la brutalidad de las dictaduras financiadas por Washington y las megacorporaciones, para no seguir con el despojo actual a través de las deudas del Sur Global y el abuso de impresión de dólares de la nada por parte de Washington.

Emigré a un país capitalista, aunque menos capitalista que muchas colonias empobrecidas, no porque fuese capitalista sino porque era y soy un asalariado que debe luchar por la sobrevivencia de su familia sin ninguna ayuda económica de nadie. Es decir, como casi la totalidad de los inmigrantes, porque los ricos en el poder y los pobres demasiado lejos del centro hegemónico no emigran. En todo caso, los ricos van de turismo o envían sus capitales como inversiones, para los cuales no se exigen ni visas ni se los desprecia como se desprecia y demoniza a los inmigrantes indocumentados, que son los verdaderos héroes de esta historia.

Emigré a un país capitalista, aunque menos capitalista que muchas colonias empobrecidas, no porque fuese capitalista sino porque era y soy un asalariado que debe luchar por la sobrevivencia de su familia sin ninguna ayuda económica de nadie. Es decir, como casi la totalidad de los inmigrantes, porque los ricos en el poder y los pobres demasiado lejos del centro hegemónico no emigran. En todo caso, los ricos van de turismo o envían sus capitales como inversiones, para los cuales no se exigen ni visas ni se los desprecia como se desprecia y demoniza a los inmigrantes indocumentados, que son los verdaderos héroes de esta historia.

Ahora, voy a tratar de analizar una particularidad que se esconde detrás de un aparente caos. Viniendo en el 181 para la presentación del libro de Fabián, sentí que los rostros y las voces de “los otros” me interpelaban sin siquiera dirigirse hacia mí. Los otros nos interpelan siempre. Al bajarme en Bulevar Artigas pasé por la Facultad de Arquitectura, entré unos minutos y conecté ese recorrido de espacios incambiados con rostros de jóvenes universitarios que me parecieron casi rostros de niños (esos que fuimos, con otros miedos y otras esperanzas) con lo anterior: el pasado también nos interpela. Especialmente a un inmigrante, porque los inmigrantes son una especie humana con una hipersensibilidad en la memoria.

El que regresa ha cambiado y quienes se quedaron también (incluido el lenguaje de quienes se quedaron, increíblemente lleno de nuevos anglicismos y estructuras del inglés con palabras en español que no existían en los años 90), pero la interpelación es diferente. Cuando un inmigrante camina por una calle camina por esa calle, camina por espacios nuevos y camina por la memoria, tres caminos que se entrecruzan y crean esa hipersensibilidad y esa permanente interpelación.

Aquí, entre el público, está Álvaro Portillo, que fue mi profesor allí, en Arquitectura. Por entonces leíamos sus libros. Como Mariano Arana, Portillo era una de esas estrellas académicas que admirábamos y temíamos en los exámenes… Más allá está la arquitecta Carmela Jones, ex compañera de facultad, quien no me deja mentir: por entonces teníamos clases de mañana y muchas hasta la medianoche. Los exámenes de matemáticas y de estabilidad podían durar seis o siete horas un fin de semana. Si te sentías mal, te jodías. Pocos aprobaban. En una escala en base 12, recibir un tres de aprobación era como ganarse el Premio Nobel. Si mis estudiantes en Estados Unidos tuviesen que pasar por lo mismo, muchos se desmayarían o nos harían un juicio. Claro que tal vez es algo más generacional que geográfico.

Aquí, entre el público, está Álvaro Portillo, que fue mi profesor allí, en Arquitectura. Por entonces leíamos sus libros. Como Mariano Arana, Portillo era una de esas estrellas académicas que admirábamos y temíamos en los exámenes… Más allá está la arquitecta Carmela Jones, ex compañera de facultad, quien no me deja mentir: por entonces teníamos clases de mañana y muchas hasta la medianoche. Los exámenes de matemáticas y de estabilidad podían durar seis o siete horas un fin de semana. Si te sentías mal, te jodías. Pocos aprobaban. En una escala en base 12, recibir un tres de aprobación era como ganarse el Premio Nobel. Si mis estudiantes en Estados Unidos tuviesen que pasar por lo mismo, muchos se desmayarían o nos harían un juicio. Claro que tal vez es algo más generacional que geográfico.

Ahora retomemos lo del principio y veamos una diferencia significativa. En Estados Unidos hay un conflicto permanente con el inmigrante. Históricamente, los inmigrantes nunca fueron bienvenidos, sobre todo si no eran de la Europa del norte. El poema de la estatua de la Libertad dice “Dadme vuestros cansados, vuestros pobres, vuestras masas apiñadas que anhelan respirar libres, los miserables desechos de vuestra orilla rebosante. ¡Envíame a estos, los desamparados, sacudidos por la tempestad, por los cuales levanto mi lámpara junto a la puerta dorada!”. Pero claramente se refiere a los pobres blancos que estaban a un paso, en Europa, quienes por entonces movieron la balanza electoral a su favor, solucionando el problema creado por Lincoln, pocos años antes, con el reconocimiento de los negros como ciudadanos y con derecho a voto.

Diferente, en Uruguay somos una población más homogénea; siempre estuvimos orgullosos de nuestra diversidad pero no atendíamos al detalle de que se trataba básicamente de una diversidad europea. El emigrante en EEUU no es cuestionado; ni siquiera se sabe que existen casi nueve millones de estadounidenses en el exterior, más que varios estados juntos. Ahora, si en Estados Unidos el problema es el inmigrante, no el emigrante, en Uruguay es lo inverso: los inmigrantes son, por lo general, bienvenidos; los emigrantes no, son “los de palo”.

No se trata del recurrido argumento de que teníamos poca población, porque Estados Unidos está virtualmente vacío en muchos de sus estados. Un territorio inmenso como Alaska tiene un tercio de la población de Uruguay. Lo mismo una decena de estados con áreas como la de Uruguay, como cualquiera de las Dakota, o Nebraska, que tienen un quinto de la población de países territorialmente minúsculos como El Salvador o Puerto Rico.

A mi entender, la razón es otra: Estados Unidos y Europa han sido potencias imperiales, han estado en el centro político, militar, económico, cultural, mediático. Los países del Sur Global, carne de cañón de los imperios y explotados hasta el genocidio repetido, invisible y olvidado de siglos, han sufrido el complejo del colonizado que quiere parecerse a algo que no es.

A mi entender, la razón es otra: Estados Unidos y Europa han sido potencias imperiales, han estado en el centro político, militar, económico, cultural, mediático. Los países del Sur Global, carne de cañón de los imperios y explotados hasta el genocidio repetido, invisible y olvidado de siglos, han sufrido el complejo del colonizado que quiere parecerse a algo que no es.

Los inmigrantes saben de detalles expresados en preguntas retóricas y llenas de frustración como “¿por qué los que estamos afuera siempre debemos llamar a la familia en Uruguay y ellos no nos llaman?” Claro que siempre hay excepciones, pero este tipo de percepciones son un clásico de la diáspora.

En el año 2011, cuando Uruguay salió campeón de la Copa América en Argentina yo, que no me considero un fanático del fútbol ni un patriota en ninguna parte del mundo, celebré la alegría popular de ese evento. No tardaron en saltar quienes dijeron “no te subas al carro”, “el que se fue, se fue”, etc. Me puse a revisar algo por demás obvio, pero quería ver los números: de los 22 jugadores de la selección, 20 vivían y trabajaban en el exterior…

Hay un concepto arraigado en los uruguayos de que “los de afuera son de palo”, en un sentido contrario a la frase que dijo Obdulio Varela en Maracaná. Tal vez quien no es inmigrante no alcanza a percibir la sensibilidad de la discriminación tanto de las sociedades a las que emigra como de sus sociedades de origen, como suele sentir el que está afuera, aquel que no se fue por mero placer sino, como siempre y en casi cualquier caso, por necesidad. Aquel que nunca ha dejado de estar vinculado con el país, emocional y económicamente, que hemos aportado con remesas y seguimos pagando impuestos en el país de origen, lo cual no debería ser siquiera una condición de ciudadanía ni de derechos humanos.

Ahora, dejemos de lado estas percepciones personales y colectivas, aunque sean fuertes y repetitivas, y vayamos a ver el mismo problema desde un punto de vista legal. Si leemos la constitución vigente, la de 1967, en sus artículos 77 y 78, veremos una serie de particularidades nacionales que parecen confirmar la hipótesis de inicio.

Por un lado, la constitución no solo dice que más de medio millón de uruguayos que viven en el exterior no puede renunciar a su nacionalidad uruguaya, sino que sus hijos son automáticamente ciudadanos uruguayos. Sin embargo, en contradicción con los derechos plenos de todo ciudadano, aquellos que estamos en el exterior no podemos participar en las elecciones de nuestro país, por más que pasemos cualquier examen de ciudadanía.

Por un lado, la constitución no solo dice que más de medio millón de uruguayos que viven en el exterior no puede renunciar a su nacionalidad uruguaya, sino que sus hijos son automáticamente ciudadanos uruguayos. Sin embargo, en contradicción con los derechos plenos de todo ciudadano, aquellos que estamos en el exterior no podemos participar en las elecciones de nuestro país, por más que pasemos cualquier examen de ciudadanía.

Para peor, el referéndum de 2009 confirmó esta cercenación de derechos por parte de la misma población, o de una mayoría de la población, sobre todo porque fue un referéndum sobre los derechos humanos de un grupo populoso que no podía participar en la consulta. Algo bastante típico en la cultura de la chacrita de nuestro país. Pese a una admirable cultura progresista en materia de legislación desde finales del siglo XIX, en este tema los uruguayos somos excluyentes y reaccionarios, al extremo de ser el único país de América del Sur que no reconoce este derecho de sus emigrados, a pesar de tener repetidos ejemplos de venezolanos votando en Montevideo.

¿Se confirma la hipótesis inicial? ¿No? Bueno, vamos otra particularidad de la misma constitución: según el artículo 78, un extranjero sin ciudadanía uruguaya con quince años de residencia puede votar en las elecciones de Uruguay. Cualquiera que, por ejemplo, viva en Brasil y tenga una casa o negocio a cincuenta metros del otro lado de la frontera, puede votar.

Por no mencionar ciudadanos del otro lado del planeta que residen intermitentemente en distintos países y tienen el dinero suficiente para hacer negocios en Uruguay al mismo tiempo que en otras partes del mundo. En pocas palabras, los ciudadanos uruguayos en el exterior no pueden votar, pero los extranjeros con residencia en Uruguay, sin importar qué saben del país y los privilegios que lo llevan a irse cada vez que las cosas van mal allí, sí pueden votar.

Lo cual también desarma el mediocre argumento de que “si alguien no sufre las consecuencias de su voto no debe votar”. Para no entrar a cuestionar cómo medimos eso de “sufrir las consecuencia de un voto” cuando se es parte, por ejemplo, de una clase o de una élite acomodada, más allá del gobierno de turno. Esos ciudadanos que nunca tendrán que emigrar por necesidad para lucharla solos, como quien rema en un barquito de papel en medio de una tempestad en mares desconocidos, no importa el resultado de ninguna elección nacional.

Creo que por dónde se lo mire todo parece confirmar la hipótesis inicial… Y lo dejo aquí porque me están pasando una nota que dice “finish”…

———————

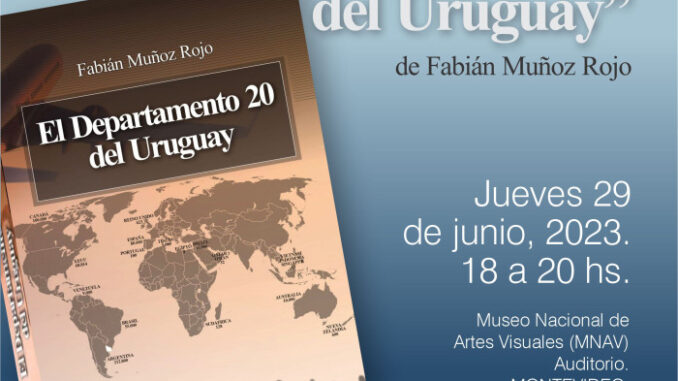

(*) El libro “El departamento 20 – Uruguay” de la autoría de Fabián Muñoz Rojo fue presentado en la ciudad de Montevideo en junio pasado en el Museo de Artes Plásticas, la oratoria estuvo a cargo de Gerardo Caetano, Carmen Beramendi y Jorge Majfud.

(*) El libro “El departamento 20 – Uruguay” de la autoría de Fabián Muñoz Rojo fue presentado en la ciudad de Montevideo en junio pasado en el Museo de Artes Plásticas, la oratoria estuvo a cargo de Gerardo Caetano, Carmen Beramendi y Jorge Majfud.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9jHE9Yw7lBQ

Sé el primero en comentar